日本の藍染の歴史

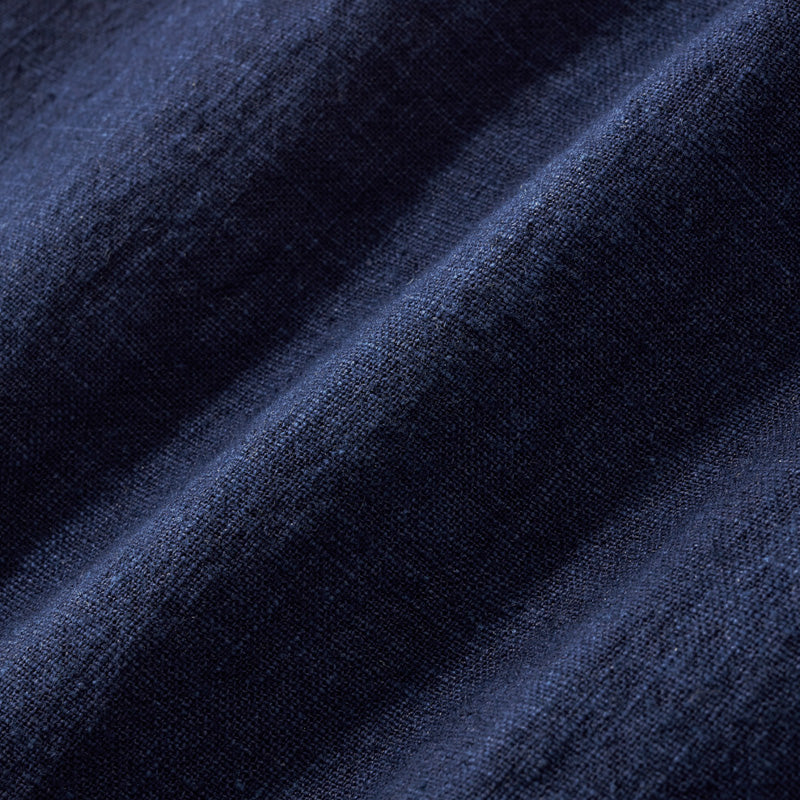

日本の歴史に藍染らしきものが登場するのは、邪馬台国が最初です。古墳時代の遺跡からも藍染のものが出土していますが、当時の藍染がタデアイによるものかどうかは議論があります。聖徳太子で有名な冠位十二階では、青や紺は高位の貴族の色とされました。天平時代には、絞りや板締めなどの染色技法が発達し、染めるだけで布が丈夫になり防虫効果もある藍染は宝物の包装品をはじめたくさんのものに用いられました。現在でも、正倉院には宝物として多くの藍染が残されています。

武士の時代に入ると、藍染に革命的な変化が訪れます。

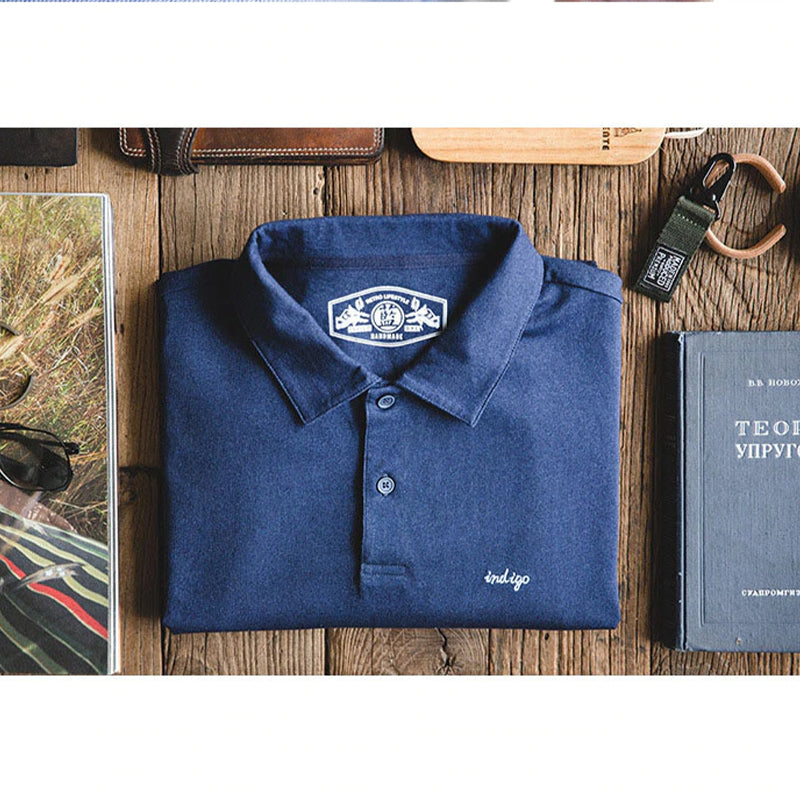

染めるだけで布を丈夫にし、抗菌作用も期待できる藍染は、戦に明け暮れる武士にとって必需品となります。それまでの藍染はタデアイの葉を灰汁で発酵させる「泥藍」で染められていましたが、15世紀中頃に日本全国どこでも藍染を可能にした「スクモ」が発明されました。タデアイを生産していた阿波(徳島)が「スクモ」の生産も行うようになり、大きな利益を上げるようになります。江戸時代には全国の城下町に藍染を生業とする「紺屋」が見られるようになり、お百姓さんから町人、武士まで藍染を身につけ、のれんなど身の回りの多くのものを藍で染めるようになりました。ふれ藍工房綿元のある城下町郡山も、豊臣秀長によって木綿と紺屋の盛んな街として発展しました。

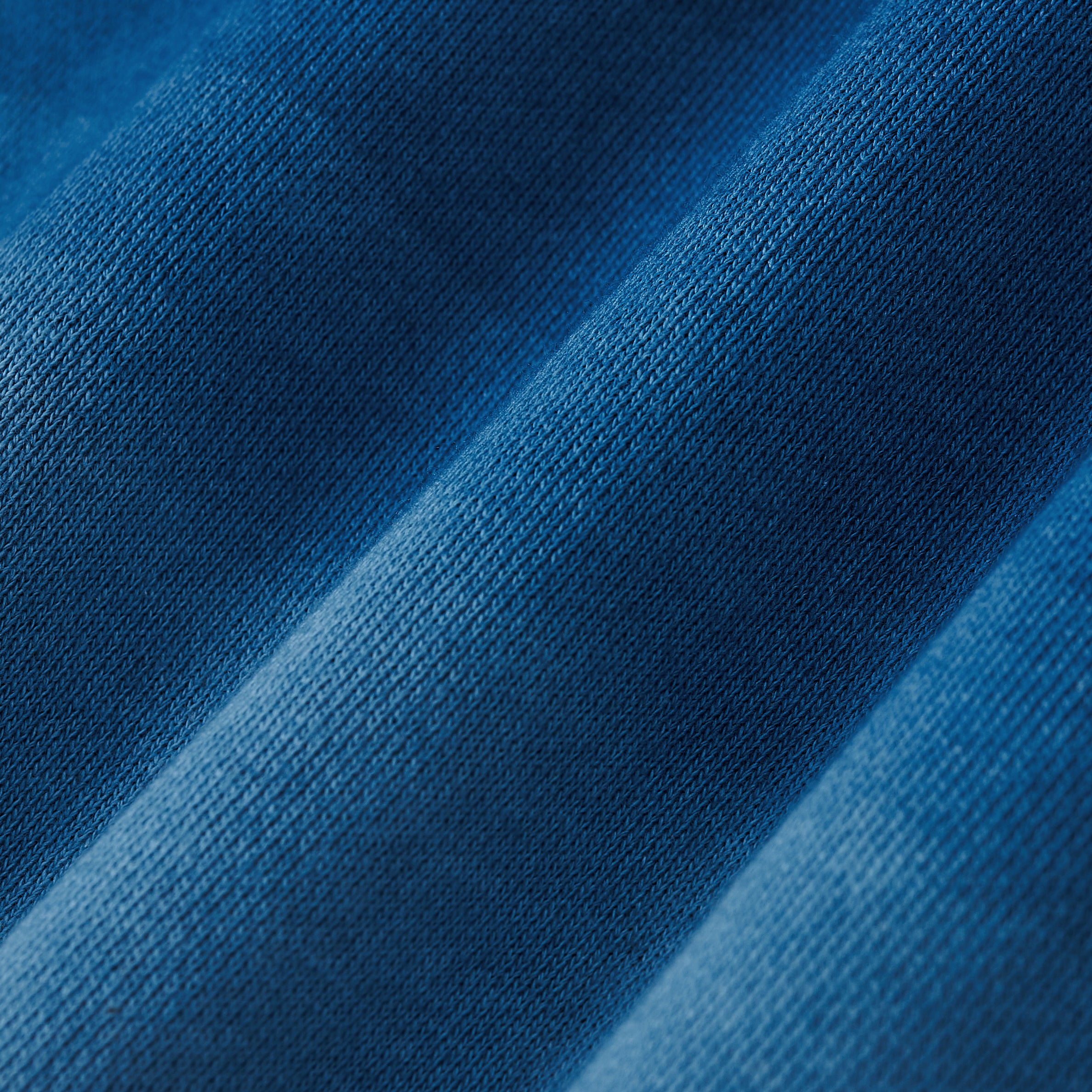

明治時代を迎えると、インドアイや合成染料による藍染が海外からさかんに輸入されるようになります。インドアイはタデアイの5倍以上、合成藍は色素そのものということで、その圧倒的な濃度の差から日本古来の本藍染は淘汰されていきました。戦後には国内の紡績産業も頭打ちとなり、産業としての本藍染は日本からほぼ姿を消します。

その状況が変わったのはバブルの頃、身体にも環境にも優しい天然染料としての本藍染が見直されるようになり、産業ではなくアートとしての藍染が復活します。