藍染系アイテム/「ジャパン・ブルー」と呼ばれる伝統美の藍染め

ジャパン・ブルーと呼ばれた藍の色

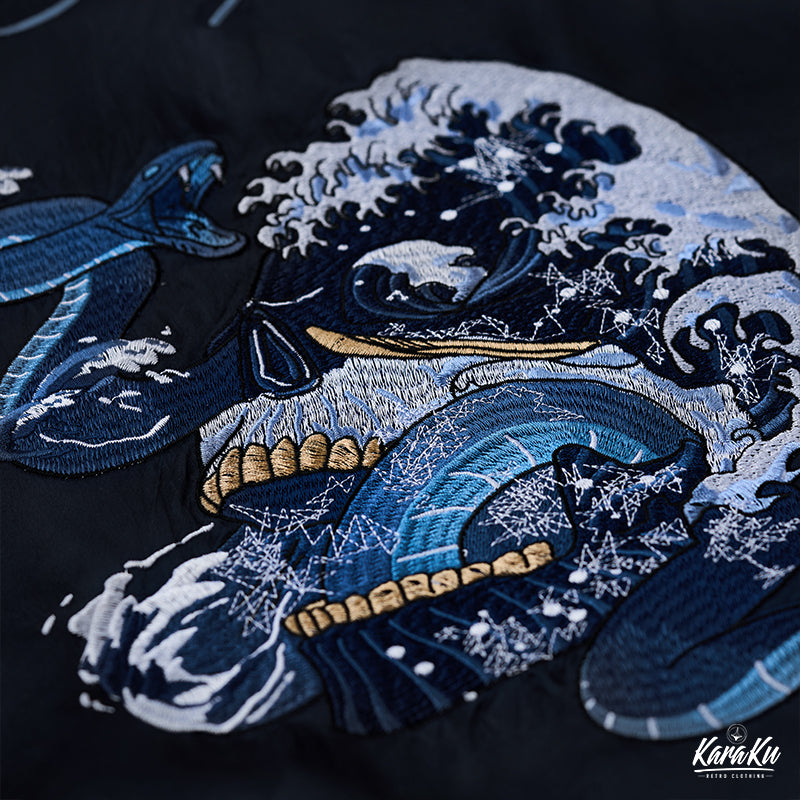

ここに1枚の絵があります。誰もが知っている浮世絵の連作、「東海道五十三次」の品川宿です。日の出の空とともに道には大名行列が歩き、構図の左半分に穏やかな海の風景が描かれています。この海を染める藍色のグラデーションがとても印象的で、絵全体にしっとり豊かな情緒をもたらしています。

作者は江戸時代後期の浮世絵師を代表する歌川広重。この時代に描かれた浮世絵は海を渡り、ゴッホやモネなどヨーロッパの画家たちに大きな影響を与えました。なかでも浮世絵に頻繁に使われた藍色はよほど印象的だったらしく、日本を象徴する色あいとして「ジャパン・ブルー」、あるいは「ヒロシゲ・ブルー」と呼ばれました。

木綿とともに、藍は暮らしのなかへ

藍は、植物からつくられる天然の染料です。その利用は世界でももっとも古いといわれています。藍を使って糸や布を染める藍染めは、わが国でも古くから行われてきました。

平安時代に編纂された宮中の儀式や規則を記した法典『延喜式』には、藍を使った色あいとして、深緑、浅緑、黄浅緑、青緑、深縹、中縹、浅縹、深藍色、浅藍色などがあげられています。ちなみに、縹(はなだ)とは、明度が高い薄青色のこと。このような繊細な色分けをみても、日本人の細やかな美意識が伝わってきます。

しかし、当時の藍はとても貴重な染料であり、その利用も長い間、貴族や武士といった身分の高い人たちの衣服に限られていました。

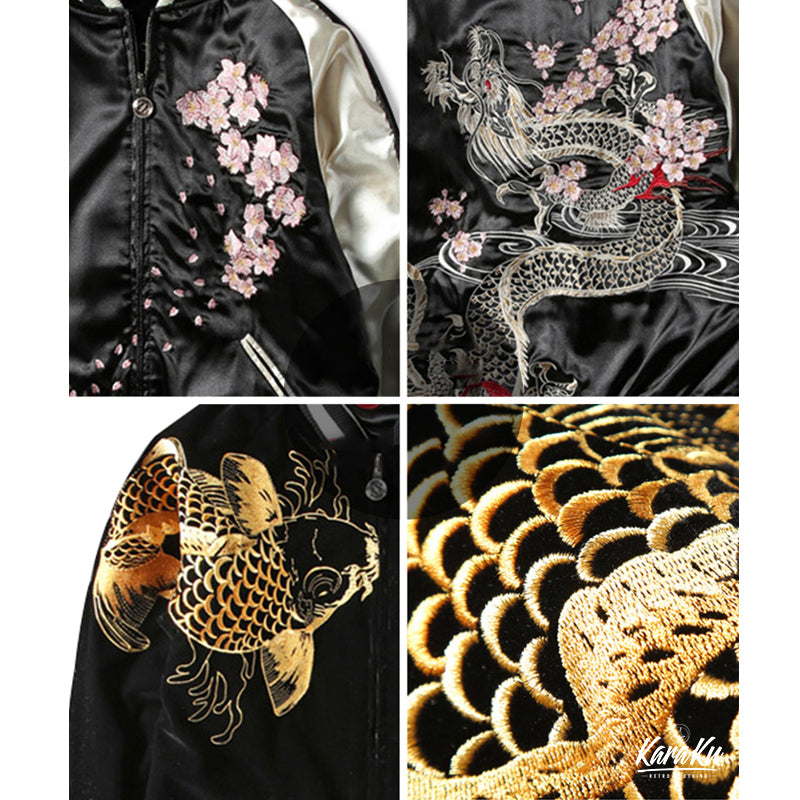

その藍染めが広く庶民に親しまれるようになるのは江戸時代からです。この時代、木綿が普及し、その木綿によく染まることから藍染めも広がりました。型染めや絞り、絣など染色技法も発達し、仕事着やのれん、浴衣、ふろしきなど、やがて日本人の暮らしは藍色に染まっていったのです。

これほど身近だった藍染めも、時代が明治に移ると化学的につくられた合成藍が輸入されるようになり、植物由来の天然藍は急速に減少していきます。それでも伝統の藍染め技法は綿々と受け継がれてきました。その日本の文化ともいえる深みがあり変幻自在なうつくしさは多くの人々を魅了するのでしょう。最近では若手の作り手も増えて、衣服から生活小物までさまざまな品々が天然の藍色に染め上げられています。また、原料の植物から育てて自分で染色を行うワークショップなども開かれ、私たちの暮らしと藍の関係が改めて見つめ直されようとしています。